①昨年10月の中旬、日本二百名山を完登すべく農鳥岳を目指した。北岳山荘まで入ったが、そこで大門沢小屋の営業の終了を知ったのだった。北岳山荘から農鳥岳までのピストンも考えられたが、迷った挙句あきらめて次の日に下山した。その理由は次のようなものであった。(1)大門沢小屋が営業終了していること。(2)ストックを折ってしまったこと。(3)明日の午後は雪になる可能性があり、しかもアイゼンをもっていないこと。(4)稜線の風が強く低体温症になる可能性があること。(5)単独行であること。

リベンジを果たすべく、5時10分発の始発のバスで広河原に入る。天気予報ははずれ、今にも降り出しそうな雲行き。また登山口には八本歯のコルのコースは雪が多く、冬山の装備が必要との掲示があり、コース変更を余儀なくさせられるかも知れないと一抹の不安が。しかし、降りてきた人からの情報では雪渓を横切るのは1回だけで、危険で はないということだった。 はないということだった。

大樺沢二俣までは快適なペースで進んでいく。北岳が右手にどっかりと腰をおろしている。途中で雨が降ってきたこともあって、八本歯のコルまでの急登はつらかった。階段が連続してくると、八本歯のコルが近づいてきたことが分かるが、苦しさは増してくる。ガスは濃くなり視界も悪くなってきた。

コルに出ると冷たい風が強くなり、雨具の下に長袖のシャツを着て手袋もはく。それでも体は冷え、空気が薄くなってきたせいか、呼吸も苦しい。北岳への分岐を過ぎると風も弱まり、次々と高山植物が現れてきて心にも余裕が出てきた。ガスのため周りはまったく見えなかったが、前回の風景が焼き付いていて頭の中でだいたいは想像できた。

ガスの中からにゅっと小屋が現れた。こういう天気の日は本当にほっとする。雨だったからか、到着が早い時間だったにもかかわらず、すでに多くの客で賑わっていた。

②隣の人のごそごそする音で眼があいてしまい、僕もヘッドライトの明かりで準備することにした。外に出るとかなり明 るくなっており、ライトを必要とするほどではなくなっていた。富士山が雲海の上に青いシルエットを描いていた。 るくなっており、ライトを必要とするほどではなくなっていた。富士山が雲海の上に青いシルエットを描いていた。

ガスの中を歩き始める。しばらくするとライチョウを発見。大きさから見て、まだ成鳥にはなっていないようだ。ライチョウにとって人が通る登山道が外敵から身を守るのに一番都合がいいので、登山道近くで目にするのだという人がいたが、真偽のほどはわからない。やがて、左手で空が燃え始めた。日の出はまだだろうと油断していたら、あっという間にまんまるい太陽が現れていた。

強い風にあおられてガスがどんどん流れていく。日輪と自分の姿がガスのスクリーンの上に映し出されるブロッケン現象が見られた。本当に久しぶりだ。ガスが流れ、ベールをはがしていくように隠れていた山々が姿を現してくる。

まずは北岳の大きな塊が意外なほど近くに姿を現してきた。その横に大きなカールをもった仙丈岳、対極をなす甲斐駒ヶ岳が朝日に照らされている。中央アルプス、槍・穂高、八ヶ岳、御嶽、蓼科、遠くは妙高まで見えた。まさに劇場である。

間ノ岳まではアップダウンが多く、予想よりだいぶ時間を食ってしまった。間ノ岳に立つと、鳳凰三山や反対側の塩見岳、荒川三山などが見えてきた。感激に浸っていると、再びガスが発生しだした。下山にかかろうとしたら、ここからしか見えないカールがあると誰かが教えてくれた。まだ雪渓を残した大カールはなるほどここが一番のビューポイントかもしれない。この素晴らしいカールをほとんどの人が見落としてしまうそうだ。

途中から、大阪からやってきた中年女性と一緒になった。僕がベテランに見えたのかどうかは 分からないが、ついて行かせてくれという。女性の単独はやっぱり不安なのだろう。間ノ岳からは急な下りになる。鞍部に農鳥小屋の赤い屋根が見えてくる。小屋付近から見る間ノ岳はまた違った堂々とした山塊に見える。 分からないが、ついて行かせてくれという。女性の単独はやっぱり不安なのだろう。間ノ岳からは急な下りになる。鞍部に農鳥小屋の赤い屋根が見えてくる。小屋付近から見る間ノ岳はまた違った堂々とした山塊に見える。

小屋から少し離れたところで休憩。うっかり通り道にストックを置いていたら、小屋の主人らしき人に怒られてしまった。ひょっとして無断でトイレを使ったことに腹を立てていたのか、とげとげしい言い方だった。 さて、農鳥岳に登る道は急登の連続だった。振り返れば小屋はどんどん下になっていく。左の方に目を転じれば、黄緑の三国平と熊の平小屋が見える。誰もがほめたたえるあこがれの小屋だ。

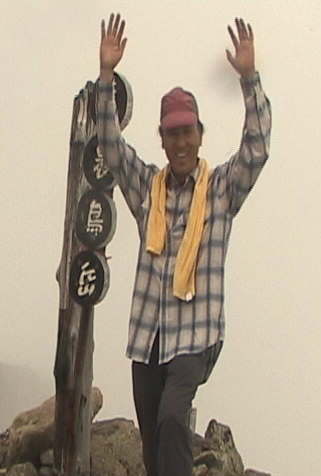

西農鳥岳らしき所に着いたが標柱が無いので確信が持てない。さらにトラバースしていくと標識らしきものが立っている山頂とそれに続く山並みが見える。半信半疑であったが、そこが農鳥岳だったのだ。ついに二百名山を完登したのだ。しかし百名山の時ほどの感激は無かった。今日登れば達成するということが自明のこととしてインプットされてしまっていたからだろうか。熊の平小屋からやってきて、北岳に戻るという先客ひとりだけの静かな頂上だった。

下降点に釣り鐘塔が建っていた。下降点を見つけられずに凍死した人の慰霊碑であった。確かに冬だったらどこから降りていいのか分かりにくいところだ。道は一気に下り、周りの木々もだんだん高くなっていく。本格的に雨が降り始め雨具をつける。大ぶりになる前に何とか小屋に着くことができたが、何と今日の一番乗りだった。

③8時台のバスに間に合わせようと、昨日一緒だった女性や数人の人は朝食を食べずに4時半ごろ下山していった。僕も迷ったのだが、早く降りる必然性はなかったし、あわてて転んだりするよりはのんびり降りようと、ゆっくり下山の用意をして朝食を食べた。

小屋付近で迷ったり、川の渡渉点を間違えたりはしたものの、順調に下って行ったので、思ったより早く林道に出てしまった。2時間近く待つのも、ぎりぎり乗り遅れるのも癪だったので、そこからあわてだし、道路らしきものが見えだしてから小走りになった。バスが入ってくるのとバス停に到着するのが同時だった。何と運のいい男か、間に合ってしまったのだ。バスで広河原に、乗り合いタクシーで芦安に戻って、そこで温泉にゆっくりつかって、4時には家に着いてしまっていた。

|