|

丂戞侾夞 |

| 丂戞俀夞 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂堏柉偵尩偟偄幮夛 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂撈恎抝彈暋悢偱嫟摨惗妶 丂僆乕僗僩儔儕傾偼抋惗屻擇昐擭偲偄偆怴偟偄崙偱偁傝丄堏柉偵傛偭偰惉傝棫偭偰偄傞丅僔僪僯乕偱懾嵼偟偨壠掚偺椉恊偼丄僊儕僔儍偐傜堏廧偟偰偒偨恖偨偪偱偁傞丅 丂恖庬揑偵尒傞偲丄僆乕僗僩儔儕傾恖岥偺俉侽亾偼塸楢朚宯偱偁傝丄懠偼偄傢備傞儅僀僲儕僥傿乕乮彮悢柉懓乯偨偪偺懡尦幮夛偱偁傞偲偄傢傟偰偄傞丅儅僀僲儕僥傿乕偺拞偱丄傾儃儕僕僯乮尨廧柉乯偺栤戣偼暿偵偡傞偲丄僊儕僔儍恖傗拞嬤搶偐傜堏偭偰偒偨恖乆偵偼旕忢偵尩偟偄尰幚偑懸偪偐傑偊偰偄傞丅僠儕峀偄傗價儖偺惔憒側偳傪偟偰偄傞偺偼偙傟傜偺崙乆偐傜棃偰偄傞恖偵懡偄丅 丂僆乕僗僩儔儕傾偵偄傞僊儕僔儍恖偺悢偼俁侽枩恖偲偄傢傟偰偄傞偑丄斵傜偼僆乕僗僩儔儕傾恖乮惣儓乕儘僢僷宯乯偺曃尒偵偁偄丄偳偆偟偰傕斵傜偩偗偺悽奅傪嶌傝傗偡偄丅擔杮恖傪堷偒庴偗偰偄傞壠懓摨巑偺僷乕僥傿乕偑偁偭偨偑丄乽傏偔偺壠懓偼懠偺恖払偲偁傑傝偆傑偔偆偪偲偗偰偄側偄側偀乿偲丄傆偲偦偺帪姶偠偨丅媀楃揑側垾嶢偼岎傢偡偺偩偑丄偦偺偁偲榖偑懕偐側偄丅傒傫側偼偍偟傖傋傝傪偟偨傝壧傪壧偭偨傝偟偰偄傞偺偵丄傏偔偺僥乕僽儖偩偗偟傜偗偰偟傑偭偰偄傞偺偩丅搑拞側偺偵偦偦偔偝偲夛応傪弌偰偟傑偭偨偲偒丄壗偲傕尵偊側偄傗傞偣側偄傕偺傪姶偠偰偟傑偭偨丅  丂斵傜偼棃傞傑偱俀侽暘掱棧傟偨偲偙傠偵僼儔僀僪億僥僩傗怘椏昳丄偍壻巕側偳傪攧傞彫偝側揦傪宱塩偟偰偄傞偑丄枅擔挬俈帪偛傠壠傪弌傞偲丄栭偼俉帪夁偓偵側傜側偄偲婣偭偰偙側偄丅僔僪僯乕偺奨偱偼俆帪偵偼揦偑暵傑偄丄搚擔偵偼攦偄暔傕偱偒側偄偙偲傪峫偊傞偲丄斵傜偺揦偼妋偐偵朲偟偐偭偨丅擔杮恖偼摥偒幰偩偲偄偆偑丄壗偺偙偲偼側偄丄偙偺椉恊偵偐偐偭偨傜宍柍偟偱偁傞丅壗偟傠媥擔偑柍偄偺偱偁傞丅斵傜偼側偤偙偺傛偆偵挬偐傜斢傑偱娋傑傒傟偵側偭偰摥偔偺偱偁傠偆偐丅斵傜偼壗搙偲側偔乽傕偭偲戝偒偔偰棫攈側壠傪寶偰傞傫偩乿偲尵偭偨丅昻偟偐偭偨斵傜偵偲偭偰丄傗偼傝岾暉偺傂偲偮偺徹偼壠側偺偩傠偆丅偦偟偰墦偄慶崙偵棦婣傝偡傞偙偲偱偁傞丅 丂僔僪僯乕傪弌敪偡傞慜偺斢丄曣偼傏偔偺儀僢僩偵棃偰丄崱傑偱枮懌側悽榖傪偟偰偁偘傜傟側偐偭偨偲尵偭偰婔廳偵傕傢傃丄崱搙偼墱偝傫偲巕嫙傪楢傟偰偙偄偲偄偆丅偦偟偰乽揦偑朲偟偔偰壗傕偟偰偁偘傜傟側偐偭偨丅偙傟偱墱偝傫偲巕嫙偵壗偐僆乕僗僩儔儕傾偺偍傒傗偘傪攦偭偰梸偟偄乿偲尵偭偰側傫偲偍嬥傪埇傜偣偰偔傟偨偺偩丅乽偲傫偱傕側偄丅偙偙偱偺惗妶偑偲偰傕慺揋偩偭偨偲巚偭偰偄傞偟丄偁側偨偨偪偺恊愗偼寛偟偰朰傟傞偙偲偼側偄乿偲尵偆偺偑杔偵偼惛堦攖偩偭偨丅 丂儊儖儃儖儞偱偺懾嵼偼丄儅乕僈儗僢僩偲偄偆彈惈偺僼儔僢僩乮擔杮棳偵尵偊偽儅儞僔儑儞乯偩偭偨丅斵彈偼丄拫偼愭惗傪偟偰偄偰丄栭偼儊儖儃儖儞戝妛偱怱棟妛傪愱峌偟偰偄傞曌嫮壠偩丅 丂乽偙偺僼儔僢僩偵偼桭払偄偭偟傚偵偲廧傫偱偄傑偡乿偲偄偆偺偱摉慠彈偺桭払偐偲巚偭偨傜壗偲抝惈偩偭偨丅撈恎偺抝惈偲彈惈偑傂偲偮壆崻偺壓偱曢傜偡偙偲偑擔杮偱偼峫偊傜傟側偄偙偲側偺偱丄儅乕僈儗僢僩偵暦偄偰傒偨丅 丂僆乕僗僩儔儕傾偱偼丄崅峑傪懖嬈偡傞偲恊尦傪棧傟偰曢傜偡偺偑晛捠偩偦偆偱偁傞丅戝妛惗偺娫偱偼抝惈堦恖偵彈惈擇恖偲偄偭偨傆偆偵暋悢偱僼儔僢僩傪庁傝傞偺偑傛偔偁傞偦偆偱偁傞丅乽偳偆偟偰丠乿偲尵偆傏偔偺栤偵丄乽偦偺曽偑壠捓偑埨偄偟丄戞堦妝偟偄乿偲偄偆娙扨柧椖側摎偊偩偭偨丅怘帠偺弨旛傗屻偐偨偯偗丄憒彍丄慖戰側偳偺暘扴傕偼偭偒傝庣傜傟偰偄偨偟丄偦傟偧傟撈棫偟偨晹壆傪傕偪丄偄傢備傞摨惐偲慡偔堘偆偙偲偼妋偐偩偭偨丅 丂僆乕僗僩儔儕傾偺庒偄晇晈傗楒恖偼丄恖慜傕偼偽偐傜偢偄偪傖偮偔傕偺偩偑丄斵傜偵偼偦傫側偦傇傝偝偊尒偊偢丄傑偨慡偔僕儊僕儊偟偨偲偙傠傕側偐偭偨丅僆乕僗僩儔儕傾偲偄偆戝棨揑側晽搚偲擔杮恖偲偼堎側傞寢崶娤傪摜傑偊偨忋偱側偄偲丄傏偔傜偵偼偲偆偰偄棟夝偱偒側偄偙偲側偺偩傠偆丅偲傕偁傟丄儊儖儃儖儞偺懾嵼偼傑傞偱俁恖偱嫟摨惗妶傪偟偰偄傞偐偺傛偆偵夣揔偵夁偛偡偙偲偑偱偒偨丅乽孨偨偪偼寢崶偡傞偮傕傝側偺偐偄乿偲儅乕僈儗僢僩偵栰曢側偙偲傪暦偄偨傜丄乽偝偁偹乿偲偄偭偰偄偨偢傜偭傐偔尐傪偡偔傔偨丅 |

| 丂戞俁夞 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂梺堖拝偰傂側嵳傝 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂彫妛惗傕擔杮岅偺曌嫮 丂僆乕僗僩儔儕傾戝棨傪弶傔偰峌寕偟偨偺偼擔杮偱偁傞丅戞俀師戝愴拞丄僟乕僂傿儞偼俇侽夞埲忋偵傢偨偭偰擔杮孯偺敋寕傪庴偗偨偲偄偆丅僔僪僯乕榩偵俀惽偺擔杮偺摿庩愽峲掵偑恑擖偟偨偲偒偼丄僆乕僗僩儔儕傾偺恖乆傪恔偊忋偑傜偣偨丅偙偺摿庩愽峲掵偼丄崱傕僉儍儞儀儔偺愴憟婰擮娰峀応偵捖楍偝傟偰偄傞丅 丂偙偆偄偆傢偗偱丄愴屻擔杮偵懳偡傞僆乕僗僩儔儕傾偺恖乆偺姶忣偵偼偐側傝尩偟偄傕偺偑偁偭偨丅偟偐偟丄嬤擭杮崙偱偁傞僀僊儕僗偑俤俠偵壛柨偟偰僆乕僗僩儔儕傾偲偺宱嵪揑寢傃偮偒偑敄偔側偭偰偄偔偲丅擔杮偲偺娭學偑旕忢偵嬞枾偵側偭偰偒偨丅尰嵼侽僆乕僗僩儔儕傾偵偲偭偰擔杮偼桝  弌偺柺偱懠崙傪埑搢揑偵堷偒棧偟偰戞侾埵偱偁傝丄桝擖憡庤崙偲偟偰傕傾儊儕僇偵師偄偱戞俀埵偱偁傞丅 弌偺柺偱懠崙傪埑搢揑偵堷偒棧偟偰戞侾埵偱偁傝丄桝擖憡庤崙偲偟偰傕傾儊儕僇偵師偄偱戞俀埵偱偁傞丅丂偦偆偄偆偙偲傕偁偭偰偐丄尰嵼偺僆乕僗僩儔儕傾偼擔杮傗擔杮恖偵懳偟偰旕忢偵岲堄揑偱偁傞丅擔杮岅擬偺偝偐傫偱偁傞丅怑嬈暱偄偔偮偐妛峑傪朘栤偟偨偑丄儊儖儃儖儞偺僌儔儌乕僈儞丒僗僋乕儖傪偍偲偢傟偨偺偑報徾偵巆偭偰偄傞丅 丂傏偔傜傪埬撪偟偰偔傟偨偺偑丄儊傾儕乕揷岥偲偄偆恖偱丄擔杮偵係擭傎偳偄偨偙偲偑偁傝丄擔杮恖傪晇偵帩偭偰偄偨丅彫妛峑偐傜崅峑傑偱堦娧嫵堢傪偟偰偄傞偙偺妛峑偱偼丄偳偺嫵幒傪偺偧偄偰傕偺傃偺傃偲曌嫮偟偰偄偨丅庴尡抧崠偑偁傞偲偄偆偳偙偐偺崙偲偼戝堘偄偱偁傞丅 丂摿偵嫽枴偑偁偭偨偺偼丄斵傜偑彫妛峑偺帪偐傜擔杮岅傪曌嫮偟偰偄傞帠偩丅嫵幒偺暻偵偼丄傂傜偑側傗娙扨側娍帤偑傋偨傋偨偲偼傝偮偗偰偁傝丄擔杮偺戙昞揑側宨怓傪偐偨偳偭偨柾宆偵偼乽嶳乿乽怷乿乽愳乿偲偄偆傛偆偵娍帤偱愢柧偑偟偰偁偭偨丅 丂儊傾儕乕偝傫偼擔杮偺暥壔傗揱摑傪徯夘偡傞偺偵傕椡傪擖傟偰偄傞丅傢偞傢偞嫗搒偐傜庢傝婑偣偨嵽椏偱擔杮偺廧戭偺柾宆傪嶌偭偨傝丄彈偺巕偵偼梺堖偺嶌傝曽傪嫵偊丄偦傟傪拝偰傂側嵳傝傑偱傗傞偲偄偆偐傜擮偑擖偭偰偄傞丅偁傞嫵幒偱偼丄僐儅傪傑傢偟偨傝愜傝巻傪愜偭偨傝傕偟偰偄偨丅 丂傏偔偼傢傟傢傟擔杮恖偑偳傟偩偗帺崙偺揱摑傗暥壔傪戝帠偵偟偰偄傞偐偲偄偆偙偲傪峫偊偰丄旕忢偵偼偢偐偟偄巚偄傪偟偨丅偦偟偰儊傾儕乕偝傫偼偄傒偠偔傕尵偭偨丅乽傢偨偟偼擔杮傗擔杮恖偑偲偰傕岲偒偱偡丅偱傕丄擔杮偺嫵堢偼偒傜偄  偱偡乿 偱偡乿丂儊儖儃儖儞偱丄傏偔偺恊椶偺恖偺儁儞僷儖偵侾擔埬撪偟偰傕傜偭偨丅儊儖儃儖儞戝妛偱擔杮岅傗擔杮暥妛傪曌嫮偟偰偄傞彈偺巕偱偁傞丅嬃偔傎偳擔杮岅偑忋庤偱丄擔杮岅偑榖偡偺偑偆傟偟偔偰巇曽偑側偄偲偄偭偨條巕偩偭偨丅 丂擔杮偺寶抸傗寶抸壠偵偮偄偰傕憿寃偑怺偔丄偙偙偱傕丄擔杮恖偑朰傟偰偟傑偭偰偄傞偙偲傗抦傜側偄偙偲傪丄懠偺崙偺恖偑曌嫮偟偰偔傟偰偄傞偲偄偆丄傑偙偲偵旂擏側尰徾偑惗傑傟偰偄傞丅 丂偲傕偁傟丄堎崙偱偟偐傕奜崙恖偲擔杮岅偱岅傝崌偊傞側傫偰丄怣偠偑偨偄宱尡偩偭偨丅 丂栺俀廡娫偺儊儖儃儖儞懾嵼拞丄柌偵傑偱尒偨傾僂僩僶僢僋乮墱抧乯傊弌妡偗傞偙偲偑偱偒偨丅俿俙俙偲偄偆崙撪峲嬻偱傾僨儗乕僪傪宱桼偟偰傾儕僗丒僗僾儕儞僌僗偵擖偭偨丅偦偙偐傜僶僗偱僄傾乕僘丒儘僢僋偲僉儞僌僘丒僉儍僯僆儞傪朘傟傞偺偑傏偔偺栚揑偩丅傾儕僗丒僗僾儕儞僌僗偼僆乕僗僩儔儕傾偺拞墰丄嵒敊偺恀傫拞偵嶌傜傟偨恖岥侾枩係愮恖傎偳偺挰偱偁傞丅 丂偙偙偵偼丄僼儔僀儞僌丒僪僋僞乕婎抧偲儔僕僆妛峑巤愝偑偁傞丅崙搚偑峀偔丄偟偐傕恖岥偑彮側偄強偑懡偄偺偱丄扤偐偑昦婥偵側偭偨偲偒儔僕僆偱旛偊晅偗偺栻偺張曽傪楢棈偟偨傝丄徢忬偵傛偭偰偼旘峴婡偱堛幰偑墲恌偟偨傝偡傞偺偱偁傞丅傑偨丄儔僕僆傪捠偠偰丄妛峑偺側偄抧曽偺巕嫙偨偪偑曌嫮偟偰偄傞丅 丂僆乕僗僩儔儕傾偵偼傾儃儕僕僯偲偄偆尨廧柉偑偄傞偙偲偼丄堄奜偵傕偁傑傝抦傜傟偰偄側偄丅尨廧柉偵夛偭偨偙偲傕側偄偲偄偆僆乕僗僩儔儕傾偺恖偑戝惃偄傞偺偩偐傜柍棟傕側偄帠側偺偐傕抦傟側偄丅 丂傾儕僗丒僗僾儕儞僌僗偵棃傞偲丄奨妏偵偨偔偝傫偺傾儃儕僕僯偑偨傓傠偟偰偄傞丅拞偵偼拫娫偐傜悓偭傁傜偭偰偄傞幰傕偄傞丅棁懌傗忋敿恎棁偺幰傕偄偰丄廤抍偱偄傞斵傜偵偼堦庬堎條側暤埻婥偑偁傞丅斵傜偺廧傑偄偲偄偊偽丄峹奜偺僥儞僩偐僩僞儞傪偺偣偨偩偗偺慹枛側壠偱偁傞丅 丂敀恖偨偪偼椙偄搚抧傪斵傜偐傜扗偭偰墱抧傊墱抧傊偲捛偄傗偭偰偟傑偭偨丅慡偔栶偵棫偨側偄摦暔偲偟偰丄尒偮偗師戞嶦偟偰偟傑偭偨偙偲傕偁偭偨丅崱丄僆乕僗僩儔儕傾偼斵傜偵懳偟偰丄妘棧偡傞偙偲偐傜摨壔偝偣傞惌嶔偵堏偭偰偄傞丅 丂偟偐偟丄彮偟慜傑偱偼尨巒揑偱偼偁傞偑撈帺偺暥壔偲揱摑傪帩偭偰偄偨斵傜偵偲偭偰丄惣墷暥柧偵怗傟傞偙偲偼斶偟偄偙偲偱傕偁傞丅傏偔偵偼丄僗乕僷乕儅乕働僢僩偱暔梸偟偦偆偵怘椏昳傪尒偰偄偨傾儃儕僕僯偺巕嫙偺巔偑朰傟傜傟側偄丅 |

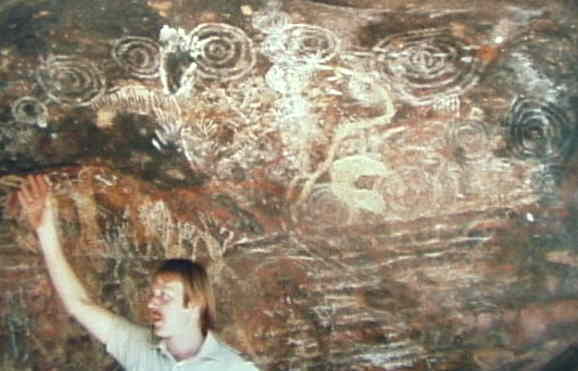

| 丂戞係夞 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂戝暯尨偵嫄戝側娾 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂悽奅嵟戝丂廃埻偵尨廧柉偺摯孉傕 丂儔僋僟偺儅乕僋偺乽僆傾僔僗丒儌乕僥儖乿傑偱僶僗偑寎偊偵偒偰偔傟偨丅儌乕僥儖偲偄偆偲岆夝偡傞偐傕抦傟側偄偑丄僆乕僗僩儔儕傾偺抧曽搒巗傗揷幧挰偱偼丄嬤戙揑側巤愝傪屩傞廻攽巤愝偱偁傞丅傕偪傠傫儌乕僥儖偵偼幵傪挀幵偡傞僗儁乕僗傪帩偭偰偄傞偑丄昁偢偟傕晄曋側偲偙傠偵偁傞傢偗偱偼側偄丅 丂帠幚丄娤岝媞偼儂僥儖偵偼偁傑傝攽傑傝偨偑傜側偄丅僔儍儚乕傗僩僀儗偑嫟摨偱丄屆傏偗偨寶暔偱偁傞応崌偑懡偄偐傜偩丅偦偺揰儌乕僥儖偵偼椻憼屔偑偁傝丄僐乕僸乕丄峠拑傗搾暒偐偟偺僙僢僩側偳偑惍偭偰偄傞丅 丂偄傛偄傛僄傾乕僘丒儘僢僋傊傓偗偰弌敪偱偁傞丅愒拑偗偨娾偑僑儘僑儘偟偰偄傞嶳丄偳偙傑偱傕懕偔憪尨抧懷丄帪乆墿怓偄鉕焴傪晘偒媗傔偨傛偆偵峀偑傞栰惗偺壴乆丅傏偔偵偼偳傟傕捒偟偄晽宨偩偭偨丅 丂墱抧偵偼偄傞偲摴楬偼曑憰側偳偟偰側偔丄偡傟偪偑偆幵傕傎偲傫偳側偄丅傕偆傕偆偲愒偄墝傪偁偘側偑傜僶僗偼憱偭偰偄偔丅偙偺婥枴偑埆偄傎偳愒偄搚偼儔僥儔僀僩搚偲偄偄丄揝暘偑巆偭偰偄偰巁壔偟偰愒偔側偭偨偺偩偲偄偆丅 丂摴抂傪尒偰偄傞偲娵偄儃乕儖偺傛偆側傕偺偑僑儘僑儘棊偪偰偄偨丅塣揮庤偑僶僗傪巭傔偨偺偱崀傝偰傒偰傒傞偲丄傑傞偄僂儕偺傛偆側暔偩偭偨丅儊儘儞偺堦庬偩偑怘傋傜傟側偄偲偄偆偙偲偩偭偨丅偙偺儃乕儖傪巊偭偰懄惾偺儃乕儕儞僌戝夛偑巒傑偭偨丅僶僗偺彮偟掅偔側偭偨捠楬傪儗乕儞偵偟偰僺儞偼僕儏乕僗偺嬻偒娛偱偁傞丅巕嫙偐傜榁恖傑偱儚僀儚僀丄僉儍乕僉儍乕尵偭偰憶偄偱偄傞丅僶僗偼憡曄傢傜偢扨挷側嵒敊抧懷傪憱偭偰偄偨丅 丂僶僗偼壗偱傕側偄強偱巭傑傞偙偲偑偁偭偨丅嵟弶偳偆偟偰傒傫側偪傝偫傝偵僽僢僔儏偺拞偵徚偊偰偄偔偺偐傢偐傜側偐偭偨丅僶僗偑弌敪偡傞崰偵側傞偲壗嬺傢偸婄傪偟偰廤傑偭偰偔傞偺偩丅屻偱丄斵傜偑帺慠偺梫媮傪枮偨偟偵峴偭偨偺偩偲偄偆偙偲偑傢偐偭偨丅乽壗偐偍傕偟傠偄暔偑偁傞偺乿偲偮偄偰偄偒偦偆偵側偭偨傏偔偼丄婋偆偔抪傪偐偔偲偙傠偩偭偨丅戝帺慠偑僩僀儗偵憗曄傢傝偡傞偺偱偁傞偑丄偙傫側帠偵偨傔傜偭偰偄偨傜偲偰傕傾僂僩僶僢僋偺椃偼偱偒側偄偺偩丅 丂傾儕僗丒僗僾儕儞僌僗傪弌敪偟偰栺俈帪娫丄懢暯尨偵崥慠偲搰偺傛偆側嫄戝側娾偑尰傟偰偒偨丅偙傟偑悽奅嵟戝偺堦枃娾偲偄傢傟傞僄傾乕僘丒儘僢僋偱偁傞丅 丂埑姫偼壗偲尵偭偰傕梉梲偵曄壔偡傞怓偺旤  偟偝偩丅擱偊傞傛偆側愒偵側偭偨偐偲巚偆偲巼怓偵曄傢傝丄僱僘儈怓偵側偭偰徚偊偰偄偔丅偙傟偼娾敡偺幖婥偵擔岝偑斀幩偟偰偱偒傞偦偆偩偑丄偦偺帺慠偺恄旈偝偵巚傢偢変傪朰傟偰偄偨丅 偟偝偩丅擱偊傞傛偆側愒偵側偭偨偐偲巚偆偲巼怓偵曄傢傝丄僱僘儈怓偵側偭偰徚偊偰偄偔丅偙傟偼娾敡偺幖婥偵擔岝偑斀幩偟偰偱偒傞偦偆偩偑丄偦偺帺慠偺恄旈偝偵巚傢偢変傪朰傟偰偄偨丅丂挬從偗傕偒傟偄偩丅儌乕僥儖偺儘價乕偱僐乕僸乕傪偡偡傝側偑傜尒偰偄傞偲丄嵟弶恀偭崟偩偭偨偺偑擔偺弌偺捈慜偵偼恀偭愒偵側傝丄奊偺嬶傪棳偟偨傛偆側墿怓偵堏偭偰偄偔丅僄傾乕僘丒儘僢僋偲偄偆僗僋儕乕儞偵塮偟弌偝傟偨僪儔儅偼妋偐偵堦尒偺壙抣偼偁傞偩傠偆丅 丂丂僄傾乕僘丒儘僢僋偼崅偝俁係侽嘼廃埻俋嘸偺堦枃娾偱偁傞丅偙偺娾偺廃埻偵偼丄偐偮偰傾儃儕僕僯乮尨廧柉乯偺慶愭偨偪偑巊偭偨摯孉偑偨偔偝傫偁傝丄暻柺  偵偼斵傜偑昤偄偨奊偑巆偭偰偄傞丅傑偨丄堦僇強搊傟傞偲偙傠偑偁傞丅媫側偲偙傠偵偼嵔偑晅偗偰偁傞偑丄偧偭偲偡傞傛偆側媫幬柺偑懡偄丅壗偟傠憪堦杮惗偊偰偄側偄娾嶳偱偁傞偐傜丄懌傪妸傜偣傟偽傑偭偝偐偝傑偵壓傑偱棊偪偰偟傑偆丅帠幚揮棊偟偰巰朣偟偨恖傕壗恖偐偄傞傛偆偱偁傞丅柪巕偵側傜側偄傛偆偵敀偄揰慄偑捀忋傑偱懕偄偰偄傞丅 偵偼斵傜偑昤偄偨奊偑巆偭偰偄傞丅傑偨丄堦僇強搊傟傞偲偙傠偑偁傞丅媫側偲偙傠偵偼嵔偑晅偗偰偁傞偑丄偧偭偲偡傞傛偆側媫幬柺偑懡偄丅壗偟傠憪堦杮惗偊偰偄側偄娾嶳偱偁傞偐傜丄懌傪妸傜偣傟偽傑偭偝偐偝傑偵壓傑偱棊偪偰偟傑偆丅帠幚揮棊偟偰巰朣偟偨恖傕壗恖偐偄傞傛偆偱偁傞丅柪巕偵側傜側偄傛偆偵敀偄揰慄偑捀忋傑偱懕偄偰偄傞丅丂傾儊儕僇偺僌儔儞僪丒僉儍僯僆儞偵傕楎傜側偄偲偄偆偺偑僉儞僌僘丒僉儍僯僆儞偱偁傞丅娤岝抧偲偄偭偰傕揦堦尙側偄偟丄昗幆堦偮棫偭偰偄側偄庘偟偄偲偙傠偱偁傞丅塣揮庤偩偗偑搊傞儖乕僩傪抦偭偰偄偰丄愭摢偵棫偭偰偔傟傞丅奟偁傝扟偁傝偱僗儕儖枮揰偱偁偭偨丅 丂偙偆偟偰戝抧傪堦曕堦曕摜傒偟傔偰偄傞偲丄僆乕僗僩儔儕傾戝棨傪曕偄偰偄傞傫偩偲偄偆幚姶偲丄墦偄偲偙傠傊棃偰偟傑偭偨側偲偄偆姶奡偑傂偟傂偟偲巪偵揱傢偭偰偒偨丅 丂傾僂僩僶僢僋傪椃偟偰姶寖偟偨偺偼丄僇儞僈儖乕傗僄儈儏乮僟僠儑僂偲摨條旘傋側偄戝偒側捁乯丄儅僂儞僥傿儞丒僨價儖乮灆偺偁傞偍傕偟傠偄宍傪偟偨僩僇僎乯側偳偺栰惗偺摦暔傪栚偺摉偨傝偵偱偒偨偙偲偱偁傞丅栰惗偺壴乆傕庬椶傕懡偔怓傕偒傟偄偱丄巚偄偑偗側偔傏偔傪妝偟傑偣偰偔傟偨丅 丂傗偑偰僌傽儉丒僩僁儕乕乮儐乕僇儕偺栘乯偵擔偑孹偒丄撿廫帤惎偑尒偊偰偔傞偲堦廡娫偺傾僂僩僶僢僋偺椃偵暿傟傪崘偘傞帪偑棃偨丅棊偪偰偒偦偆側掱偺枮揰偺惎傪尒偮傔側偑傜丄傏偔偼僿僢僙偺乽悽奅偼旤偟偔丄惗偼抁偄乿偲偄偆尵梩傪巚偄弌偟偰偄偨丅 |

偲側偮偭偙偄栚傪偟偰偄傞偑丄擭偺妱偵偼姰惉偝傟偨恖娫偺棊偪偮偒傪帩偭偰偄傞丅侾俈嵨偺僇儗偲俁侽嵨偺傏偔偲偱偼偁偭偨偑丄偦偙偼屆偄揱摑偱偁傞亀儊僀僩丒僔僢僾亁乮憡朹惛恄乯偑懚嵼偡傞偙偺崙偺偙偲丄傑傞偱孼婱偺傛偆偵傏偔偺柺搢傪傒偰偔傟偨丅

偲側偮偭偙偄栚傪偟偰偄傞偑丄擭偺妱偵偼姰惉偝傟偨恖娫偺棊偪偮偒傪帩偭偰偄傞丅侾俈嵨偺僇儗偲俁侽嵨偺傏偔偲偱偼偁偭偨偑丄偦偙偼屆偄揱摑偱偁傞亀儊僀僩丒僔僢僾亁乮憡朹惛恄乯偑懚嵼偡傞偙偺崙偺偙偲丄傑傞偱孼婱偺傛偆偵傏偔偺柺搢傪傒偰偔傟偨丅