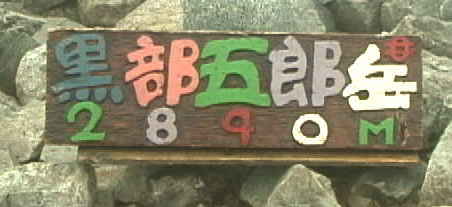

| No.95 黒部五郎岳(2840m) No.96 鷲羽岳岳(2924m) No.97 水晶岳(2986m) 300名山No.10 三俣蓮華岳(2842m) 平成15年7月24日(木)~27日(日) |

| 平成15年7月24日(木) 晴れ時々曇り ①折立(9:25) → 三角点(10:55~11:05) → 太郎平小屋(13:40) |

| 山から帰って2日後にオーストラリアに行くことになっていた。従ってこの記録はヴィクトリア州メルボルン近郊のジーロングという街のホテルの一室で書いている。 6時に福井インターでT先生夫妻と待ち合わせ、折立には9時過ぎには着いてしまう。平日だからか駐車場は余り混んでいない。 三角点までは樹林帯の中の急登で、見晴らしもなく前日までの雨でぬかるんでいる。ここが我慢のしどころだが、意外にもT先生(男)は、「歩きやすいいい道だ」と言っている。 三角点に着くと大勢の人が休んでいた。どの顔にも微笑みがあり、「苦しいところは過ぎた」という安心感がある。そこからは高原状のなだらかな道がどこまでも続いている。登山道を整備している最中で、小屋の横では数人の若者が昼の休憩をしていたが、その小屋には感心した。山や雷鳥の見事な絵が描かれており、まわりの景色と違和感が無いように工夫されているのだ。 ニッコウキスゲがちらほら現れてくる。流れるガスが、前方の景色を見えたり隠したりしている。チングルマはもう花が落ちて、例のホウキのような形になってしまっていたが、上に行くと花も現れたので一安心だ。 2時前に「太郎小屋」に着く。こんなにゆったりとした山は初めてといってよかったが、明日からはハードスケジュールが、待っている。 |

| 平成15年7月25日(金) 時々雨 ②太郎平小屋(5:00) → 北ノ俣岳・朝食(7:00~30) → 黒部五郎岳 (11:00~20) → 黒部五郎小屋・昼食(13:15~50) → 分岐 (15:10) → 三俣蓮華岳(15:50~16:00) → 三俣山荘(16:45) |

朝から雨。雨具の上下を着けて出発する。緩やかな木道が続き、天気がよければ快適なプロムナードであろう。ハクサンイチゲが多くなり,右も左も白一面である。チングルマも負けじと咲き、白い霧の中にほのかに浮かんでいる。 朝から雨。雨具の上下を着けて出発する。緩やかな木道が続き、天気がよければ快適なプロムナードであろう。ハクサンイチゲが多くなり,右も左も白一面である。チングルマも負けじと咲き、白い霧の中にほのかに浮かんでいる。北ノ俣岳を過ぎたあたりで朝食にする。雨の中の食事はちょっと情けなかったが、温かいコーヒーがはらわたに染みた。こんな日は温かい飲み物が心まで温かくしてくれる。 11時頃、いよいよ黒部五郎岳の最後の急登にかかると、一瞬「サーッ」とガスが晴れて目の前に急峻な山が現れてきた。しかし、ジグザク道を一歩一歩登っているうちに、再び白一面の世界になった。黒部五郎岳の肩から右に折れると、あっけなく頂  上に到着した。頂上には先客が一人いただけだった。あたりは相変わらず乳白色のガスに覆われていて、今ひとつ頂上に着いた実感がなかった。 上に到着した。頂上には先客が一人いただけだった。あたりは相変わらず乳白色のガスに覆われていて、今ひとつ頂上に着いた実感がなかった。再び肩まで戻り,カールの下の雪渓まで一気に降る。折りしも雨が激しくなり、道を歩いているのか川を歩いているのかわからなくなる。それでも、下から見上げたカールの大きさに圧倒された。まだ雪渓の残るカールはスケールの点から言っても天下一品だ。 雨の進軍に情けない思いが先立ち、黒部五郎  小屋の到着時間によっては先に進めないのではないかと不安になってきた。しかし、黒部五郎小屋には思っていたより早く着き、自炊場で温かいみそ汁をすすり、太郎小屋で作ってもらったおにぎりをほおばれば元気も回復し、予定通り三俣山荘に向けて出発することにした。 小屋の到着時間によっては先に進めないのではないかと不安になってきた。しかし、黒部五郎小屋には思っていたより早く着き、自炊場で温かいみそ汁をすすり、太郎小屋で作ってもらったおにぎりをほおばれば元気も回復し、予定通り三俣山荘に向けて出発することにした。しかし、三俣蓮華岳に向かう道がいきなりの急登でいささか閉口し、実に長く感じた。ようやく三俣蓮華岳と巻き道との分岐点に着いたが、T夫妻は迷わず巻き道へ行くという。体力的にはかなり消耗していたが、僕は単なる意地で三俣蓮華岳の頂上を目指す。ただ真っ白な頂上では何の意味もないとわかってはいたが、ここまで来て頂上を踏まないことの無念さを思うと、前進するしかなかった。 ところが、いきなり入口を間違えて、すぐに絶壁に行く手を阻まれてしまう。もう一度始めに戻ったらちゃんとした道がついていた。人間、はやる気持ちがあると判断力がにぶってしまう。10分のロスである。 頂上まで誰一人にも会わず、頂上にも誰も  いなかった。せめてもと思い、セルフタイマーで記念写真を撮っていると、何と奇跡が起こった。みるみるガスが切れてきて、対岸の水晶岳が堂々と姿を現しだしたのだ。やがて、左手に黒部五郎岳のカールも顔を出してきた。ただただ興奮してビデオや写真を撮りまくった。頂上の縁に立って下を見下ろすと,何と今日の宿である三俣山荘の赤い屋根まで見える。大きく手を振ってみるが、恐らくだれも気がついてはくれまい。 いなかった。せめてもと思い、セルフタイマーで記念写真を撮っていると、何と奇跡が起こった。みるみるガスが切れてきて、対岸の水晶岳が堂々と姿を現しだしたのだ。やがて、左手に黒部五郎岳のカールも顔を出してきた。ただただ興奮してビデオや写真を撮りまくった。頂上の縁に立って下を見下ろすと,何と今日の宿である三俣山荘の赤い屋根まで見える。大きく手を振ってみるが、恐らくだれも気がついてはくれまい。三俣蓮華岳から双六岳方面の分岐点まではあっという間に着いたが、小屋までが意外と遠くかなりバテていた。夕食後「槍が見えてきた」と誰かが叫んだので外に出てみると、目の前に槍ヶ岳が姿を現しだした。ガスはそれこそ手品のように消えていき、眼前に槍と穂高の峰々、振り返れば左手に鷲羽岳、ワリモ岳、水晶岳の連なり、右手には三俣蓮華岳と、まわりの全貌が明らかになっていく。この小屋は何という立地条件に恵まれていることだろう。「これだけ見られたら、もう明日雨が降っても仕方ないね。」と言い合ったものである。 |

| 平成15年7月26日(土) 晴れ ③三俣山荘(5:00) → 鷲羽岳・朝食(6:30~55) → 祖父岳への分岐 (8:00~05) → 水晶小屋(8:45) → 水晶岳(9:25~50) → 祖父岳への分岐・昼食(11:05~40) → 祖父岳(12:30~35) → 雲の平山荘分岐(13:50) → 東日本庭園(14:10~20) → 薬師沢小屋(16:35) |

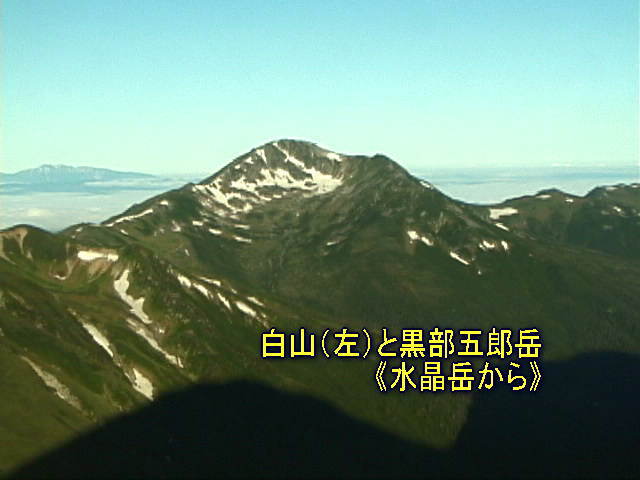

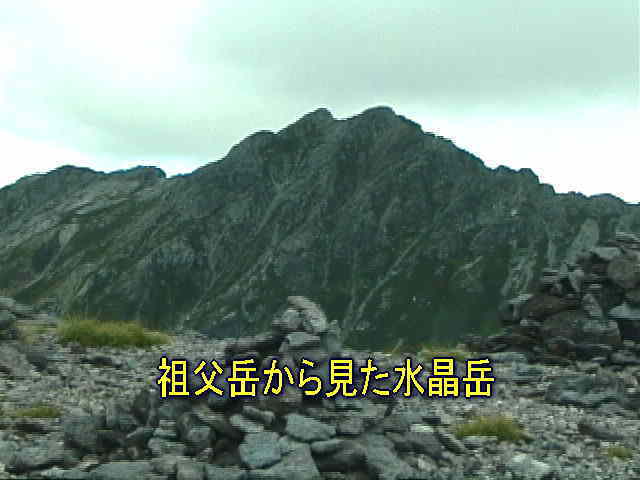

雲一つない青空だ。はやる気持 ちを抑えて、鷲羽岳のいきなりの急登にとりつく。振り返れば槍ヶ岳が「おはよう」と挨拶しているかのように首を伸ばしている。風邪が冷たく、歩けども体は温かくならない。右下に鷲羽池が見えてくると、いよいよ頂上にかかる岩場だ。 ちを抑えて、鷲羽岳のいきなりの急登にとりつく。振り返れば槍ヶ岳が「おはよう」と挨拶しているかのように首を伸ばしている。風邪が冷たく、歩けども体は温かくならない。右下に鷲羽池が見えてくると、いよいよ頂上にかかる岩場だ。頂上には素晴らしい展望が待っていた。槍ヶ岳の左手にはなだらかな山容の乗鞍岳、その奥に御嶽山、さらに左奥には台形の頂上部を持つ恵那山まで見える。一部が槍ヶ岳に隠れていた穂高連峰も今ははっきりとその姿を現している。眼を右手に転じると、一瞬「あの山は何だ  ろうか」と考えてしまうほどの近さに白山が見える。岩陰で朝食を食べながらその展望を飽きることなく楽しんでいた。 ろうか」と考えてしまうほどの近さに白山が見える。岩陰で朝食を食べながらその展望を飽きることなく楽しんでいた。一服した後は、いよいよ水晶岳に向けての尾根道歩きだ。一旦大きく下り、ワリモ岳に向かっての急登。見た目には絶壁のようでも、いざ歩いてみるとそれほどのことはない。ワリモ岳の頂上直下を巻いて、祖父岳への分岐に荷物を置き。水筒一つで歩く。水晶岳に続く尾根道は実にのびのびとしている。急に肩が軽くなったこともあるのかも知れないが、草原の中に続く緩やかな道は、実に気持ちが良かった。  水晶小屋に近づくと、さすがに傾斜が増してきた。野口五郎岳を目の前にして立つ水晶小屋は想像以上にこぢんまりしていて、ちょうどトイレの改装中だった。小屋を過ぎると再びだだっ広い尾根道だ。馬の背といったほうがぴったりとくる。しかし眼前に近づいてきた水晶岳は人を拒絶するように見える岩塊だ。まるで剣岳の頂上部に見える。しかし、道は裏側を巻くように作られており、見かけほどのことはなかった。 水晶岳の頂上は風もなく、ぽかぽかと陽が差す穏やかな陽気で、360度の大パノラマが待っていた。鷲羽岳から見た景色に加え、目の前に薬師岳、右手に立山と剣岳、さらに白馬岳や鹿島槍ヶ岳などの北アルプスの峰々、その下に黒部湖がエメラルド色の輝きを見せている。こんなに様々な山を見せてくれた頂上がかってあっただろうか。 荷物を置いてあった分岐に戻り、そこで昼食とした。最  近の山小屋の弁当はそれなりに工夫がこらしてありおいしい。 近の山小屋の弁当はそれなりに工夫がこらしてありおいしい。12:30、祖父岳の頂上を踏む。この山も独立した立派な山だ。広い頂上部は円の中心点であるかのように、周囲の山々の真ん中にある。おへそのようでもある。今まで見てきた山の中で、特に水晶岳の格好の展望台だ。 キャンプ場を通り抜け、いよいよ雲の平に入る。奇岩や池塘が散らばる高原には、高山植物が咲き乱れている。まさに自然が作り出した名園である。ここでもあらゆる場所から水晶岳が眺められ、庭園の見事な背景となっている。そこまでも続く木道がアクセントをつけている。 天国から地獄で、雲の平から薬師沢小屋までの2時間の道には大きな石がごろごろ転がり、しかも苔がついていて滑りやすく、疲れた体には相当こたえた。沢の音が段々近づき、林の間に山小屋の屋根が見えてきた時には心底ほっとしたものである。 |

| 平成15年7月27日(日) 晴れ時々曇り ④薬師沢小屋(5:00) → 朝食(6:10~35) → 太郎平小屋 (7:50~8:05) → 三角点(9:40) → 折立(10:40) |

小屋からの急登は、すぐに両側にニッコウキスゲの咲くなだらかな木道になった。所々に休憩所が設けてあり、そんな1つで朝食にした。太陽の光線がが朝露にキラキラ反射して実に美しい。 小屋からの急登は、すぐに両側にニッコウキスゲの咲くなだらかな木道になった。所々に休憩所が設けてあり、そんな1つで朝食にした。太陽の光線がが朝露にキラキラ反射して実に美しい。太郎小屋への最後のつづら折りの道を抜けると、再び木道となる。軽装でカメラを担いで、高山植物を撮っている人がいる。下界に近付いたことを実感する。木道からは右手に薬師岳がやけに大きく見え、振り返れば水晶岳や黒部五郎岳など、この2日間に登った山がそびえている。ついに、小屋手前の黒部五郎岳への分岐点に戻ってくる。この少し強行軍であった縦走のことを考えると、何とも言えない感動を覚えた。 太郎平小屋から、ガスで隠れかかった山々をもう一度眺めた。折立までの道には大勢の登山者が汗だくになりながら登ってくる。下山する僕らにはひと仕事終えた達成感で、心の余裕があった。そして僕は長い縦走のフィナレーを楽しむかのように、足の裏にできたマメの痛さに耐えていた。 |