|

2007/9/22-23

剱岳(つるぎだけ)2999m(深田百名山)

|

参加者:K林、M島、N阪

へなちょこ隊が、とうとう「雪と岩の殿堂 剱岳」に登ってしまいました。

(この時期、雪はないけどね。)

何年か前から毎年、

「今年こそ剱に登ろう」と握りこぶしを振り上げるのですが、

へなちょこ隊だけに、いつのまにか、だれもがそぉ〜っとこぶしを降ろしていて、

実現できませんでした。

このまま、ずるずると延期していては、

登れなくなってしまうかもしれないから、

ここは、とにかく行ってみようということです。

今ひとつ、はっきりしない天気だけど、

ここで中止したら、また決行が来年に延びてしまうから、

無理やりにでも実行っす!!!

2007/9/22

雷鳥沢キャンプ場から立山

(前方高く台地状の山の右の端が雄山、中央が大汝山、雲がかかっているのが富士ノ折立)

8月に共済会の登山で来た立山ですが、

山がやや茶色く色づいて、

夏山の短さを感じます。

雷鳥沢キャンプ場から雷鳥沢を

ここで、テント泊して、周りの山を歩くのも気持ち良さげです。

4月に雪崩があって犠牲者の出た雷鳥沢ですが、

今は山が優しく見えます。

まず、この雷鳥沢を登ります。

9月も下旬で涼しく、快調ですよ。

剣御前小舎のある別山乗越に到着して、今日の登りはおしまいです。

でも、次は降りです。

剣沢をどんどん降っていくと、剣沢小屋が間近です。

剣沢小屋の入り口です。

「ナマステ」、「WEL--COME」、「ビスターリ」など国際色豊かなお出迎えですねぇ。

剣沢小屋から剱岳

おや?標高が「剣岳299 メートル」に見えるけど・・・。

そんなに低いわけもなく・・・。

1の位の「九」は、後から貼ってます。

以前は、2998mだった剱岳だけど、

近年の測量で2999mだったことが分かったので、「九」を貼ったそうです。

なら、白いペンキで書きゃいいのに。

剣沢小屋の前のベンチからは、どど〜んと剱岳が迫ります。

ギザギザの山容があらわに。左が前剱、ガスがかかっているのが剱岳

前剱は見えるけど、本峰は雲の中です。左端に今夜泊まる剣山荘が見えます。

剣山荘から剱岳に向かって一直線に登山道が延びています。

剱岳には、カニのタテバイ、カニのヨコバイの難所があるって聞いてるけど、

どこをどんなふうに登ればいいのか、まったく不明です。

あんなギザギザの山に登れるんかなぁ???

剣山荘へは、ハイマツの中をほぼ水平な道を行きます。

剣山荘は、2006年の冬に雪の被害を受けて、2007年7月に新築オープンしたばかりだから、

山小屋には不似合いなくらいピッカピカです。

ザックは廊下に並べます。

お泊りは、2段ベットの上です。

たびたび、シャワーの時間の放送が入るのは、

山小屋でシャワー完備なのを力説したいからかな。

それとも全館放送が入る山小屋なんて、そうめったとないから、

マイクパフォーマンスしたくてしょうがないからかな。

今日が、今シーズン最高の入りだそうです。

そりゃ、マイク握り締めるわな!

剣山荘の前では、夕食前にすでに宴会が繰り広げられています。

我々は、明日のミッションに備え、

これまでに何百回と繰り返したルートのイメージトレーニングの最終確認を実施したのであった。

なんて、するわけないです。

ルートの情報は、百名山のガイドブックの数行と

それぞれがインターネットで読んだ山の記録のバラバラな個人的感想が頼りです。

これでいいんかい。

|

|

| こちら、剣山荘の夕食 コロッケ トマトとキャベツ 春巻き 野菜の煮物 いわし? 漬物 オレンジ |

こちら、2005年白山室堂センターの夕食 チキンケチャップ煮 筑前煮 アスパラガス 竹の子 シュウマイ グレープフルーツ |

あなたならは、どっちぃ〜?

明日は早出なので、夕食の後で朝食の弁当を受け取り、

明日必要なものをサブザックに詰めます。

弁当って、長方形の普通の形をしているけど、

これって、サブザックに入れようとすると、立てるしかなくて、

山で弁当を開けると、

中のモノが端によってたり、

いろんなものが、ごちゃ混ぜになってるんですよね。

そのへん、考えてほしいなぁ。

外に出てみると、空に星はなく、明日も天気悪そうです。

小屋の前では、おじさんが若い女の子に山に登った自慢話をずっと一人語りしていて、

そうして、夜は更けていくのでした。

2007/9/23

早朝、4時起きだけど、外に出てみたら、山のずっと先のほうにヘッドランプの明かりが動いてます。

暗い中を歩いてるから、どこがどんなふうなのか分からず、

ただヘッドランプが照らす道を歩みます。

岩岩の風景がヘッドランプに照らされて浮かぶけど、

そのまわりは真っ暗闇で、

下のほうは、なだらかになっているのか、スパッと落ちているのか分からず、

ある意味、見えないのが安心です。

でも。帰りは明るいから、クラクラするような絶壁だったら・・・、

岩につまづいて落ちたら、

ゴロンゴロンかな、それともピューってかな・・・と、

ネガティブな気持ちです。

とにかく、ゴツイ浮石だらけなので、

つまづかないように、石を落とさないように、

気をつけて慎重に足を運びます。

ちょいと小高くなっている一服剱を過ぎてから、日が昇り、前剱(2813m)で一息です。

剱岳山頂は、ガスがかかってしまってます。

前剱あたりから、あちこちに鎖場が登場して、厳しいコースですが、

しっかりしたステンレス鎖なので、安心して登ることができます。

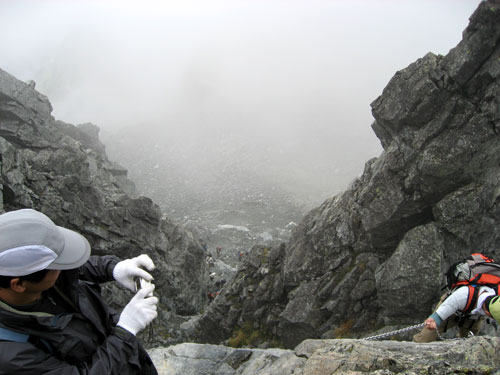

この先、あの切り立ったところを登るの?どうやって。

この後も鎖場が連続したり、

両手を離したらピューって落ちていくところや

建築現場の足場板状の一本橋があってスリリングなので、

写真撮影のポイントが盛りだくさんなんだけど、

歩くことに専念していて撮影を忘れてました。

前剱から平蔵のコルまでの間の岩壁をトラバースする水平の鎖場がありますが、

ここまでに、ずいぶん鎖場に慣れてしまったので、

軽く鎖を握りながら難なく通り過ぎることができました。

平蔵のコルに下るところに、急な1枚岩の斜面に長い鎖場があり降りていきます。

そして、とうとう、あの「カニのタテバイ」に到着です。

っていうか、ガスで先が見えないので、

到着したときは、「これが、カニのタテバイなのかも・・。」でしたが。

白いガスの中から岩のモンスターが出現し、

果敢にもカニのタテバイにおとうさんが取り付きました。

ズンズン縦に登っていくので、ここが難所で有名な「カニのタテバイ」ですね。

ガスがかかっていて、この先がどんなになっているか分かりません。

おかあさんが鎖をつかんで、ボルトに足を乗せます。

おとうさんが指示してあげればいいのに、おとうさん、どんどん進んでしまいます。。。

岩に打ち込んであるボルトに足をかけるんだけど、

最初の一歩が高いので、背の低い人は大変そうです。

後は、ただ上に向かって両手両足を使って、よじ登ります。

鎖が付いているので安心ですね。

難所だけど、意外と難しくなく過ぎることができました。

でも、ほぼ真上に登ってるから、

ここで落石を起こしたら、確実に下の人に当たるので十分注意です。

広いガレ場を越えたら山頂です。

祠は再建のため?なくなっていました。

とうとう、へなちょこ隊が剱岳山頂に立ちました!

しかぁ〜し、ガスガスなので、さっぱり景色がありません。

頂上を踏んだという感動はあるものの、今ひとつ盛り上がりにかけました。

しかたなく、小屋でもらった弁当を広げたら、

(ToT)やっぱり、中身はシャッフルされてましたぁ。

さぁて、登ったら、今度は降りです。

登りと降りでルートが違っているところがあり、

そこには、もう一つの難所の「カニのヨコバイ」が待ち構えています。

鎖場を垂直に降りて、岩壁にへばりついて横に進むのです。

これが有名な「カニのヨコバイ」です。

垂直に降りていって、

横に進むための始めの一歩の足場を見つけにくいのですが、

鎖を握って、そろそろと谷側に進んで、下を覗き込むと足場が見つかります。

確認したら鎖を握ったまま体の向きを山側に変え、しゃがみ込み、

足を下に伸ばして足場を探します。

足場に足を乗せたら、横に移動します。

はるか下に、カニのタテバイに取り付く順番を待っている人たちがいるのが小さく見えます。

難所で有名なところだったけど、案外怖くないので余裕の表情です。

下から見上げると、岩の間に足を置いて横になって歩くのが分かります。

長いはしごを降りるのですが、下を覗き込むようになり、ちょと怖いらしい。

前の登山者は、危なっかしくはしごに足を掛けるのです。

手を前の岩に置いたまま、足を高く上げてはしごの向こう側に掛けようとするのです。

そりゃ、頭に血が登るし、足を掛けにくいって。

M島は「こうするんや」とお手本を見せてくれます。

はしごの横を回って足を掛けるんやと。

落石が多いのか、登りでも降りでも、

石が落ちて当たる音が「カラーーーーン、カラーン」って響いてました。

恐ろしぃ〜。直撃しようもんなら・・・、ガクガク、ブルブル。

また、ネガティブな考えにとらわれてきましたよ。

平蔵の頭の下からカニのタテバイの様子が見えました。

下の画像は、3枚下から見上げてください。

よく見るとカニのタテバイに人が点々と張り付いています。

カニのタテバイを登っているときは、上しか見てないから、全然怖くないんだけど、

あんなに垂直に登ったんですねぇ〜。

とにかく、三点支持することと、岩を落とさないことを考えて登りました。

それに、カニのタテバイに取り付くまでの渋滞が凄いです!

暗いうちに小屋を発ったへなちょこ隊は、全然待ちはなかったんだけど、

この様子じゃ、たぶん30分は待たないといけないでしょう。

降りでも登りと同様に前剱付近では、急な斜面の岩場が続いて嫌な感じだけど、

岩場に慣れてしまったのか、それほど怖くはなかったけど、

やはり、剱岳以上に気は抜けなかったです。はい。

戻ってきたよ。剣山荘。

ようやく、ホッとしました。

剣山荘前でコーヒーを飲んで、体の力が抜けたぁ。

剣山荘から剣御前下のトラバース道を通って剣御前小舎に向かいます。

左に剣沢小屋とカラフルなテントが。

剣御前小舎の前で休憩していると、なんだかオーラを放つ白髪の紳士が・・・。

この後姿は・・・。

サングラスをしていますが、俳優の夏八木勲さんです。

新田次郎原作の「剱岳 点の記」の映画撮影に来られてました。

オフィシャルサイト(サウンドが出るので注意)

http://www.tsurugidake.jp/ ← ここをクリック

1907年に測量隊が三角点埋設に挑んでから、今年で、100年の節目を迎えたそうです。

今でこそ、山小屋がいくつもあって、鎖場など登山道が整備され、

山の情報もたくさん分かって、安全に登れるように配慮されているけど、

100年前の剱岳登山って、そりゃとんでもなく危険なことだったんだろうね。

映画関係者もお揃いの黒いTシャツで大勢が忙しそうにしています。

夏八木さんは、撮影を終えてか、ガイドに付き添われて山を下るところでした。

降りの雷鳥坂で追い抜くときに、声を掛けたら、

気軽に「おうっ」って返してくれましたよ。

下に雷鳥沢キャンプ場、まん前に室堂です。左の山は浄土山。

雷鳥沢キャンプ場に戻り、

そして、日本一高いところにある「みくりが池温泉」にザブンでした。

久しぶりに岩場だらけの登山道を歩くし、

毎年、事故の起きている剱岳だから、

緊張しましたね。

山でほかの登山者が、来るたびに鎖場が増えていると言っていましたが、

増えても事故が起きているんだから、

鎖場だけのことじゃなく、

登山者は、登山環境が整備されてきても、

基本の三点支持や登山中に気を抜かないってことを

もっと注意すべきなんだろうね。

ツネハイクへ戻る